Le schede - registi

schede

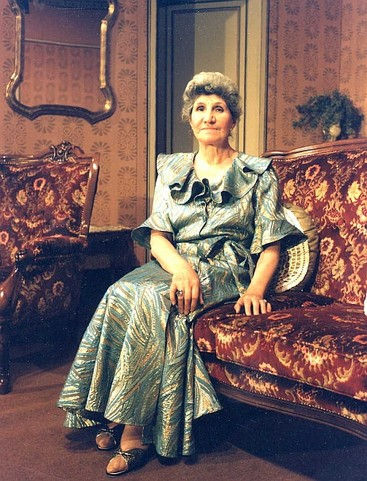

SANTA GRATTAROLA

(1921- 2009)

Attrice

È stata sino all'ultimo la nostra Presidente onoraria di Compagnia e nonostante le sue tante primavere ci ha spronato ogni giorno nella passione teatrale.

È stata sino all'ultimo la nostra Presidente onoraria di Compagnia e nonostante le sue tante primavere ci ha spronato ogni giorno nella passione teatrale. Iniziò giovanissima a frequentare i palcoscenici, prima come cantante lirica, e poi attrice di prosa (e non solo dialettale).

Riprendiamo però la sua carriera artistica dal momento della costituzione del nostro sodalizio, risalente al 1970.

Da allora ha dedicato, ininterrottamente preziose energie al teatro in vernacolo genovese, riuscendo a dividersi tra l’amore per il palcoscenico e la sua quarantennale attività professionale presso una storica azienda dolciaria genovese.

Scelse la possibilità di poter recitare senza lucro nel mondo amatoriale, e sempre con ruoli di protagonista, nelle vesti di personaggi cari alle tradizioni popolari non solo genovesi (ricordiamo le mirabili interpretazioni da lei offerte anche nelle commedie di Eduardo De Filippo tradotte dal napoletano in genovese da Giorgio Grassi ).

Se analizziamo i suoi trascorsi teatrali possiamo affermare che detiene, nell’ambito della sua carriera nel teatro post – goviano (escluso il periodo antecedente il 1970 quando lavorò con Laerte Ottonelli nella Compagnia Città di Genova) un record invidiabile di partecipazione e dedizione artistica, raggiunto attraverso il suo lavoro in ben 50 titoli di commedie.

Con la sua bravura di attrice raccoglie una messe di premi, sui quali si rinvia al Capitolo 4.

Per mera curiosità si può calcolare quanto tempo della sua vita Santa Grattarola l’ abbia dedicato al nostro sodalizio dal 1970 sino al 2009, in termini di prove e successive rappresentazioni.

Sommando infatti il tempo di prova a quello di palcoscenico siamo intorno alle 8250 ( ottomiladuecentocinquanta ) ore che, tradotto in giorni lavorativi, fanno quattro anni lavorativi di una persona. Provo a fare due conti per spiegare come si è arrivati a questo numero.

In media un testo di commedia viene provato fuori scena circa 30 volte, con un impegno medio di 3 ore e siamo quindi a : 30 prove x 3 ore a prova x 50 commedie = 4500 ore.

A questo valore va aggiunto l’impegno di tempo relativo a quante volte ogni titolo è rappresentato ( circa 15 volte \ cadauno) quindi 50 commedie x 15 repliche . = 750 repliche.

Vero che è obbligatorio dedicare non meno di 5 ore per ogni replica (tra viaggio, permanenza in camerino per cambio abiti e trucco, interruzioni tra gli atti del lavoro ) le ore totali di impegno in teatro ammontano, nel caso della Grattarola, a 750 repliche x 5 ore per replica= 3750.

Ecco che (4500+3750 ) = 8250 ore, cioè i 4 ( quattro)) anni di cui sopra.

Tutti i soci del nostro sodalizio culturale esprimono ancora oggi grande ammirazione per questa splendida figura di attrice che ha coniugato la dedizione artistica alla sua innata umanità e onestà intellettuale, doti non sempre riscontrabili nel mondo dello spettacolo (ancorché non professionistico) laddove invidie e rancori non di rado si annidano.

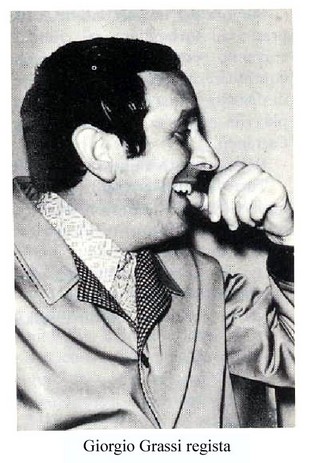

GIORGIO GRASSI

( 1928 -2004 )

Non è facile rendere giustizia al peso umano e artistico di Giorgio Grassi: autore, attore, regista, poeta, un grande dilettante ed un puntuale professionista allo stesso tempo.

Fu uno dei fondatori del nostro Teatro, e aveva iniziato la sua carriera nella Compagnia Città di Genova a Cornigliano diretta dal noto Laerte Ottonelli – vedi scheda attori-.

Ancor prima per vent’anni aveva girato l’Italia con la Compagnia di Operetta di Alvaro Alvisi, partecipato al film"l’ultimo treno della notte"e recitato con enrico Maria Salerno nello Stabile di Genova ( nel noto testo "cinque giorni al porto" di Vico Faggi, rappresentato anche a Mosca) Ma dentro di lui covava la passione per la prosa dialettale e scelse quindi di dedicarle anima e corpo, firmando una cinquantina di regie, scrivendo alcuni testi( il principale "o so in ti euggi" del 1985) ma le maggiori soddisfazioni le ebbe con la traduzione dei cavalli di battaglia teatrali di Eduardo dal napoletano al genovese Uomo generoso e sentimentale, di rara onestà intellettuale, si era infatti recato a Napoli da Eduardo per chiedere il permesso di tradurre le celebri" Filumena Marturano"," Natale in casa Cupiello", "Bene mio, core mio" e ci raccontò di "aver baciato le mani " al Maestro, in segno di dovuta reverenza!.

Non solo tradusse i testi ma ne fu il protagonista principale , assieme a Santa Grattarola – vedi scheda.

Si scatenarono polemiche da parte degli addetti ai lavori teatralmente "ortodossi " ma la bravura registica nel saper disegnare personaggi comici straordinari, a volte a tutto tondo ed a volte colorati come macchiette, coniugandoli a momenti di perfetta drammaticità, prevalse sui pregiudizi e l’esperimento venne accolto poi con entusiasmo sia dalla critica sia dal pubblico.

Si scatenarono polemiche da parte degli addetti ai lavori teatralmente "ortodossi " ma la bravura registica nel saper disegnare personaggi comici straordinari, a volte a tutto tondo ed a volte colorati come macchiette, coniugandoli a momenti di perfetta drammaticità, prevalse sui pregiudizi e l’esperimento venne accolto poi con entusiasmo sia dalla critica sia dal pubblico.Come attore ( e non vedeva l’ora di recitare oltre che dirigere gli interpreti … ) nel 1970 aveva lavorato con Laerte Ottonelli alla messa in scena della traduzione dell’Avaro di Moliere ai Parchi di Genova Nervi, testo adattato da Pasquale Senno; in seguito ne curò altra edizione riveduta totalmente soltanto da lui stesso.

Indimenticabili le sue intemerate invettive dietro le quinte e talvolta, negli intervelli dello spettacolo, verso la platea, laddove si scagliava contro l’ipocrisia e le brutture etiche del nostro Paese.

Osservando oggi la società diciamo che Egli fu quanto meno un onesto preveggente … Quando venne a mancargli la adorata sorella Claudia nel 1994, trasferì la residenza a Uscio e fondò una propria Compagnia con alcuni attori e amici già del nostro Teatro ( Franco Lagomarsino e Massimiliana Motroni abitanti a Recco ), non potendo più oggettivamente raggiungere Genova per le prove di commedia.

La sua Compagnia venne chiamata "Statale 333", un nome curioso, ma gli amici che lo riportavano a casa dopo gli spettacoli dovevano raggiungere Uscio su questa arteria stradale.

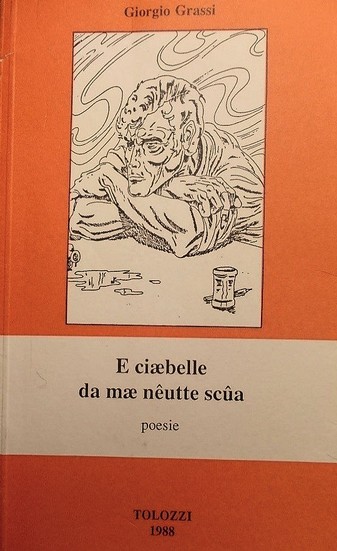

E sempre da Uscio prese il volo una splendida collana di Poesie in genovese, chiamate con una dolce metafora " e ciaibelle do mae coe"( le lucciole del mio cuore). In ricordo delle sorella Claudia istituì un premio annuale destinato alla miglior attrice giovane nelle stagione di prosa dialettale del Teatro Il Tempietto di Via Rolando.

Fu l’ultimo atto dell’amore che sempre aveva nutrito verso la sua Sampierdarena, oltre quello offerto agli spettatori che lo applaudirono per tantissimi anni.

Grazie Giorgio, sei sempre nei nostri cuori.

Note raccolte da Lorenzo Bottero - socio TDSRL

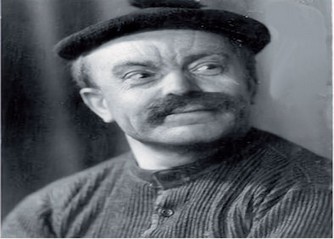

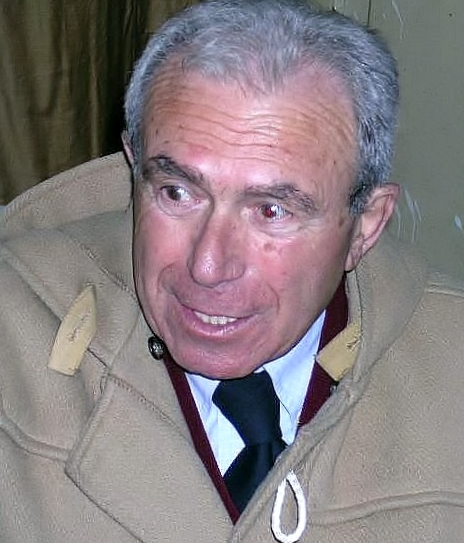

LAERTE OTTONELLI

(1906 - 1982)

Attore e Presidente

Nel 1970, come detto nel capitolo della nostra Storia, è stato uno dei principali cofondatori della Compagnia.

Nativo di Genova Cornigliano calcò le scene giovanissimo attraverso l’ “Accademia Filodrammatica di Federico Ozanam” facendo poi esperienza nel teatrino del "Gymnasium" di Cornigliano e nelle

Filodrammatica della " Società Ansaldo ", nonché in quello del Dopolavoro Ferroviario di Sampierdarena. Si trovò a recitare in molti cast con al fianco Enrico Poggi e Bianca Zanardi, notissimi e bravi attori dell’epoca.

Venne anche ingaggiato giovanissimo da Rosetta Mazzi nella sua Compagnia negli anni 30’.

Nel 1941 formò, con lo spirito gagliardo che lo contraddistingueva, il "Gruppo Artistico Dialettale" che agirà sistematicamente nei numerosi Dopolavoro della Grande Genova, allargandosi nelle Riviere e nell’entroterra ligure, e ciò nonostante il non facile periodo bellico dell’epoca.

Finita la guerra entrò nella Compagnia di Gina Solis, nota a livello nazionale, con ruoli da protagonista ed ebbe il merito di far conoscere il nostro dialetto genovese per tutta l’Italia.

Egli amava non interpretare tanto ruoli di caratterista (ancorchè la sua vis-comica ne agevolasse il valore di ruolo ) quanto rendere credibile e riconoscibile agli occhi del pubblico la normale umanità, fatta di vizi, di virtù, di drammi e di passioni.

Cresciuto ancor più artisticamente, nel 1960 poteva gestire uno spazio tutto suo, il Teatro Italsider a Cornigliano, dove con la sua Compagna produsse un vasto e scelto repertorio.

Tanto vero che le platee di intenditori , quelle del "Margherita" di Genova, del “Verdi “ e del “Roma” di Sestri Ponente, del “Chiabrera” di Savona, del "Masini" di Faenza lo vollero ripetutamente nelle loro locandine delle stagioni teatrali.

Egli fece nascere nel 1965 e diresse sino al 1969 la “Compagnia Città di Genova”.

Nell’anno 1967 interpretò il protagonista dell’ “Avaro di Moliere “ tradotto in genovese da Pasqual Senno, ottenendo grande visibilità a livello nazionale.

Non temeva la popolarità di Gilberto Govi in vita, e raccontava di non aver accettato una sua chiamata in Compagnia professionale ( ricordo che invece altri validissimi nomi collaboravano con Govi, vedi D’Ameri, Chiapparino, Piennovi, ecc).

Veniamo dunque al 1970 quando fondò, assieme a Gianni Orsetti e Tullio Mayer, il Teatro Dialettale Stabile della Regione Ligure.

Per lui iniziò la storia narrata in questo volume.

Nell’arco di dodici anni, quindi sino al 1982, monopolizzò l’attività recitativa genovese con testi di autori a lui cari, come Pietro Valle (Regio de dina, Barba Gioxe, 3,15,31 Trei chinze trentun, I Miracoli de S. Pancrazio), di Marras (O maio de mae mogè, A scia Marinin), di Mendes (Mamma Clara).

Accanto a lui lavorano Santa Grattarola, Maria Riccobono, Egidia Cossu e altre giovani attrici neofite (Laura Piccaluga, Carla Lauro), e tutte sotto la frizzante regia di Giorgio Grassi.

Nel 1980 fu ammirato protagonista della commedia "A scia Marinin mae moae" (di Tiranti) che ne decretò la sua indiscussa statura di attore.

Grassi gli affidò inoltre il ruolo principale in una delle commedie di Eduardo De Filippo da lui tradotte dal napoletano al genovese ("I figgi no se pagan", adattamento di Filumena Marturano), che ebbe una grande risonanza nel mondo teatrale ligure.

Ricordiamo che Laerte Ottonelli recitò anche in ambito professionale quando venne chiamato da Luigi Squarzina nel 1969 nel cast che portò sulle scene nazionali ed internazionali la commedia "Cinque giorni al porto" e nel 1975 prese parte allo sceneggiato televisivo " Le Cinque stagioni" al fianco di attori come Gianni Santuccio, Tino Carraro, Carlo Romano, Isa Miranda.

Nel 1979 ricevette, per meriti artistici, la medaglia d’oro dal Comune di Genova, e ancor prima , nel 1972 quella della Regione Liguria.

Infine il 2 giugno 1980 il Presidente Sandro Pertini gli concesse l’onorificenza di "Cavaliere della Repuber meriti artistici.

Ci lasciò in eredità, quando uscì nel novembre 1982 dalla ribalta della vita, le sue grandissime bravura, simpatia, umanità, cioè tutte le doti da lui spese per affermare finalmente un teatro dialettale scevro dalla oleografia di rito, un teatro che raccontasse la quotidianità della vita così come vissuta, ma sempre addolcita da una giusta misura di autoironia.

MARIO DIGHERO

(1925 –2009)

attore, regista e Presidente

Ovvero "tutti i volti del teatro genovese": un grande mattatore da tavole di palcoscenico, dalle più modeste a quelle più illustri.

Lo svezzamento artistico Mario Dighero lo vive presso il circolo cattolico di S. Martino.

Siamo negli anni ’40 e volenterose filodrammatiche alternano lavori in Lingua dei vari Repossi, Castelli, Pazzaglia, Diego Fabbri a collaudati testi dialettali di impronta tradizionale.

Un primo salto di visibilità Dighero lo compie presso il Teatro di S. Francesco di Albaro, siamo negli anni 1965 e 1966 dove repertori tipo" O scio Lumetti", ritenuti un po’ parrocchiali, vengono inframmezzati da

rivistine di ragazzi pieni di idee e di gusto moderno.

Nella raccolta delle locandine del presente libro ne vengono esposte tre relative a spettacoli in genovese da lui interpretati proprio negli anni 1965 e 1966.

Egli spicca tra i neofiti amatori dialettali per la sua innata verve comica, perfetto negli sketches in dialetto e nelle caratterizzazioni ( e poi vedremo che grazie a ciò andrà diritto nella celebre Compagnia goliardica Baistrocchi…) affermandosi anche tra i primi attori volti allo svecchiamento del repertorio goviano.

All’inizio degli anni ’50, giovane maestro di scuola e adorato dagli allievi per il suo cameratismo, già aveva conciliato lavoro, famiglia e recitazione.

Viene notato da Enzo Tortora ed entra d’impeto nella sopracitata Compagnia goliardica Baistrocchi, dove già alcuni mostri sacri, da Pino Willimer a Nico Fontanegli, da U. Testori a P. Campodonico, da L. Dambra a Paolo Villaggio ( tanto per citarne soltanto alcuni) deliziano il pubblico più smaliziato.

Nei titoli cult "Regalo per papà", L’ora di Marte", "Babau", "Bella se vuoi venire" a cavallo degli anni ’55 -’65 lo vedono impegnato in esilaranti caratterizzazioni.

Ma il varietà della rivista goliardica non lo sottrae al teatro dialettale, anzi, ovunque avvenga una messa in scena in vernacolo Mario Dighero è sotto i riflettori : grazie alla sua mimica segaligna intessuta di stupori e sguardi ammiccanti ( anche se risolta da sorrisi ironici che giungono come staffilate), e alle battute che gli escono scandite secondo lo stile di una personale e stilizzata genovesità.

Può impersonare di tutto, l’armatore e il travet, il cittadino ed il campagnolo dell’Appennino, e colleziona una galleria di tipi, proverbiali e no, che confermano le sue doti di mattatore da palcoscenico.

E quando, alla fine degli anni ‘60, il teatro dialettale ha un nuovo risveglio post – goviano, Dighero, che è in prima linea ovunque si reciti non solo in dialetto, diventa un fedelissimo socio fondatore e costituente in seno alla nostra Compagnia appena nata ( 1970).

Il nucleo della sua presenza è decisamente volto al comico ma all’occorrenza sa abbordare le note sentimentali e intimistiche, e addirittura si rivela attore drammatico,oltre la prosa dialettale, in una rubrica televisiva della RAI intitolata "Pronto soccorso".

Dighero cura anche tre brillanti regie per " O batézzo","Ettore Resasco &c"," O màio de mae moggê” nel biennio ’76 –‘77, ma sino alla sua dipartita nel 2009 copre parti da protagonista in tutta la produzione di Pietro Valle, autore da noi prediletto (ricordiamo qualche titolo : di "O bàrba Gioxe", " Terno secco 3,15,31", "Regio de dina").

Non trascurava negli anni precedenti neanche lo studio del violino, che gli tornerà utile anche in scena ( indimenticabili i brani suonati assieme al pianista Maestro Ernesto G. Oppicelli nella commedia " Giovanna Ritorna" di Vito Elio Petrucci –stagione artistica del 1979 ).

Notevole è la sua raccolta di premi e riconoscimenti:

1973 Premio Zena del Circolo Mario Cappello,1980 Trofeo Angela Daniela, 1982 Premio Regione Liguria,1983 Genovino d’oro delle Rassegna Caroli, 1986 bis del 1983, 1992 premio dei 25 anni di artista da Teatro Tempietto e Sala Carignano,1993 premio di Chiavari " O castello", 1996 premio assessore regionale alla cultura e maschera d’argento F.I.T.A, oltre numerose pergamene e medaglie di associazioni culturali cittadine.

Uno dei due suoi figli, Ugo, sulle orme del nobile padre Mario ha raggiunto il traguardo di notorietà nazionale a livello professionale in campo televisivo, del Cabaret, del cinema, del Teatro in lingua ( e pensare che da bambino aveva calcato la scena con noi modesti dilettanti nel trittico teatrale del 1972 e ancor prima con Donatella Mayer.

Anche la figlia Paola, prematuramente scomparsa, aveva addolcito negli anni ’80 con la sua leggiadria le sapide battute del padre.

Rina Govi diceva di lui:

"è un bravo attore ed un gran signore, e quello che apprezzo di più in lui è che mai ha parlato male dei suoi pari artisti".

Nel 2006 Mario Dighero conclude, assieme al figlio Ugo nello spettacolo" Dighero al quadrato", la sua fantastica avventura teatrale.

GIANCARLO MIGLIORINI

Attore, regista, direttore artistico

Chi copre tale ruolo ha da fare molto lavoro, ma se deve anche occuparsi di regia, e magari ancor prima scrivere una storia e formarne l’articolazione attraverso un copione sceneggiato (o tradurla da lavori di mostri sacri della Letteratura drammaturgica mondiale) io credo debba avere un bel dono di natura in valenze di estro e saperi.

Chi copre tale ruolo ha da fare molto lavoro, ma se deve anche occuparsi di regia, e magari ancor prima scrivere una storia e formarne l’articolazione attraverso un copione sceneggiato (o tradurla da lavori di mostri sacri della Letteratura drammaturgica mondiale) io credo debba avere un bel dono di natura in valenze di estro e saperi. Mi riferisco qui a Giancarlo Migliorini, che nel 1968 è un giovane rappresentante di abbigliamento e attraverso un suo importante cliente, il noto e popolare attore genovese Tullio Mayer ( direttore della Compagnia di prosa del Circolo Mario Cappello) viene ingaggiato nel cast della omonima Compagnia.

“Gian- gli dice- stêummo mettendo sciû 'na commedia in zeneize, ä Sala Caignan, ti vêu fâ 'na parte?”

Un po incuriosito e un po' perché Tullio Mayer , oltre essere un suo caro amico rimane pur un importante cliente e gli dispiace dirgli di no, Giancarlo risponde:

“…e provemmo…” La commedia si intitola “Pellegrinaggio a-a Guardia “ di Luigi Cavenaghi e, data l'età, gli si affida la parte dell’ attor giovane.

Tullio Mayer è il protagonista della storia ed al suo fianco recita una grintosa Nennele Pienovi (già attrice nel cast storico di Gilberto Govi).

Gli altri attori di spicco sono la estroversa Genny Mayer, moglie di Tullio, e un decano di teatro di nome Michele Lattanzio, nonché la giovanissim figlia degli stessi Mayer, Donatella.

L’ esordio di Giancarlo in teatro lo pone al fianco anche del grande Mario Dighero (vedere scheda) che interpreta qui la figura di un esilarante ubriacone .

Ancora oggi Giancarlo confida commosso di ringraziare di cuore Tullio Mayer per avergli aperto la porta su una brillante vita artistica in seno al Teatro dialettale stabile della Regione Ligure .

All’epoca i mattatori artistici nel TDSRL sono Giorgio Grassi (vedi scheda) e Gianni Orsetti, volitivo regista del teatro in lingua ( fondatore del Teatro Klan, del quale io ho tanti bei ricordi, dal serioso Renzo Mazzoni alla scatenata Anna Nicora ).

Gianni Orsetti si rende disponibile al dialetto per supportare le nuove tendenze delle drammaturgia genovese tese a superare il modello chiuso (e ritenuto da molti autori obsoleto) perché legato all’era della commedia goviana. Egli quindi sceglie il ricupero dell’ arcaico testo “Re furbarie de Monodda” di Steva de Franchi (noto anche come Micrilbo Termopilatide, autore genovese del 18° secolo) che viene mirabilmente modernizzato dal regista.

A mio avviso il mèntore di Giancarlo Migliorini è proprio l’eclettico Gianni Orsetti.

Migliorini nel 1973 infatti affronta brillantemente la sua prima regia con un testo di Pasquale Senno, ”Anchêu se xêua”, non allineato al cliché dei repertori di altre Compagnie dialettali.

Dopo solo due anni, nel 1975, Migliorini offre al pubblico un gioiello insuperato, almeno per me, nel contesto artistico in dialetto: la traduzione in genovese di “Tailleur pour dames” del rinomato autore francese Georges Feydeau. Nel nostro dialetto il titolo muta in “Sarto pe scignôa”.

Egli ne cura anche la regia e ne è il protagonista, costruendo uno spettacolo di eccellenza perché rispettoso del raffinato senso comico dell’autore francese e anche per la puntuale attenta guida della recitazione degli attori. Le scene di Aldo Tocci ed i costumi di Fulvia Palazzi rendono la commedia degna di ben più importanti palcoscenici.

Nell’ arco dei successivi anni di lavoro in Compagnia Migliorini si occupa di tantissime altre regie di lavori di autori dell’epoca (Petrucci, Dambra, Del Maestro, Montarese, ecc.) e ne interpreta spesso i personaggi di rilievo.

Non pago del suo lavoro, nel 1996 dà alla luce in collaborazione con Mario Bagnara “Delitti all’ aegua de rêuza”, un elegante lavoro del filone giallo, premiato negli Oscar Genovesi dello spettacolo per il miglior successo di pubblico nella stagione 1995\96. Nel 2004 regala al pubblico la sua più recente fatica di autore e regista in seno alla nostra Compagnia, dal titolo ” Innamöâse a settantanni ” riscuotendo l’ambìto premio - anche grazie alla bravura del compianto Pietro Scotti (vedi scheda) assegnato dalla Giuria di Genova 04 Capitale Europea della Cultura.

Lo spettacolo viene rappresentato con grande successo negli anni successivi con cast via via rinnovati da parte di Compagnie di varie Regioni, e anche in versione in Lingua.

Mi fa piacere qui ricordare che lui, attivo in Compagnia sino al 2010 ( anno di inizio di un anno sabbatico), nel 2009 riceve una targa di riconoscenza per il multiforme lavoro svolto come attore, regista, autore e direttore artistico.

Gli si accredita anche l’innovazione tecnica di quinte trasportabili ed esteticamente godibili ancorché essenziali (vincolo imposto nel contenimento dei costi di scenografia e di trasporti), oltre alla creazione di musiche di scena e di brochures grafiche.

In anticipo su altre Compagnie genovesi, costruisce poi un prezioso sito web: “https://www.teatrodialettaleligure.it” dal quale ho tratto una considerevole mole di spunti narrativi.

Si può aprire un ventaglio così allargato di attività e con risultati invidiabili? Certo, però occorre mettere in campo una rigorosa volontà intellettuale ed operativa (quasi al limite della acribia) nel raggiungere un obiettivo. Ciò costa fatica ma è l’unico antidoto al troppo pressapochismo dilagante, che in certa misura è praticata da alcuni amatori del Teatro dialettale in genere.

Giancarlo Migliorini ha dimostrato questa rara dote professionale in ambito del puro diletto, ma ha dovuto confrontarsi, e forse scontrarsi, con qualche suo mediocre prossimo in scena.

Non pago di occuparsi di teatro dà saggio di compositore musicale – vedi spartito sottostante- . Questo pezzo verrà cantato da Maria Vanda Macciò accompagnata con la chitarra da G. Paolo Vettorato nella commedia “ Regio de Dina “ del 2005. Un canto d’amore per la Foce ( a ” Foxe “ in dialetto) che segue a quello di Costanzo Carbone negli anni 1930.

PIETRO SCOTTI

(1936 – 2004)

Attore , regista e Presidente

Sarà perché gli era capitato di nascere dentro quel cielo di Genova, sopra un porto che era ancora un porto.

Sarà perché a quindici anni, ancora in pantaloni corti, scelse l’officina invece della scuola e smise subito d’essere fanciullo, imparando il suo genovese in quella Via Madre di Dio d’allora, botteghe e rigattieri, artigiani e rincorrersi di ragazzi, voci e colori che spariranno in una colata di cemento della Genova anni sessanta.

I sentieri degli innamoramenti sono infiniti e imperscrutabili.

Anche innamorarsi del fare teatro, di salire sul palcoscenico, di recitare, è un innamoramento difficile da spiegare, per uno così apparentemente sotto traccia, una parola di meno che una di più, un sorriso che stenta a diventare risata, uno sguardo senza sfide.

Pietro Scotti si rivela versato alla recitazione in un po’ decadente salone al primo piano del trecentesco Palazzo Squarciafico, che ancora oggi, ben ristrutturato, si affaccia sulla medioevale Piazza Invrea, vicinissimo alla chiesa Cattedrale di San Lorenzo.

La rappresentazione forse più memorabile di quella stagione di teatro da dilettanti assolutamente allo sbaraglio, fu un gagliardo " Cardinale Lambertini", celebre opera teatrale di Testoni, cavallo di battaglia di Ermete Zacconi, prima, e di Gino Cervi dopo.

Pietro Scotti vi interpretò, con molta immedesimazione, la parte del giovane Carlo, il figlio del cameriere del Cardinale, l’innamorato della bella Ilaria, della quale però s’invaghisce

il malvagio comandante delle truppe spagnole d’occupazione.

Nella vita, del resto, i tuoi sogni, se sono davvero sogni, puoi sempre tirarli fuori dal cassetto, genuini come quando ve li avevi riposti.

Per Pietro Scotti, questo avvenne, grosso modo, nei primi anni del decennio ’70.

L’occasione gli fu offerta da Giorgio Grassi, che teneva audizioni e scuola per il Teatro Dialettale della Regione Ligure, nel generoso tentativo di recuperare quella tradizione di teatro popolare di grande spessore che aveva avuto in Gilberto Govi – morto nel 1966 – il suo inarrivabile epigono.

La sintonia fra i due – Giorgio Grassi e Pietro Scotti – fu immediata, tanto che l’esordio del nuovo attore avvenne subito, senza pur tanta scuola di recitazione di mezzo.

Strana passione, il teatro, vero Pietro Scotti?

Una passione che diventa sempre più impegnativa.

Come quando la sera, dopo una giornata di lavoro, devi andare alle prove e magari te ne staresti volentieri in casa. Come quando la domenica pomeriggio, invece di andare a vedere la partita, ti devi presentare in scena.

Come quando devi prendere la macchina e andare in giro per i paesi della Liguria facendo tardi, con quel gran caldo sotto le luci del palcoscenico.

Impossibile ricordare i tanti titoli del suo repertorio, sgranato lungo una trentina d’anni di recite. Basterà ricordarne qualcuno, in ordine sparso.

"L’ommo e so stracce" (1976), con la regia di G. Grassi; "Casello 45" (1981), dove è il figlio di Mario Dighero ( un mostro sacro del teatro dialettale genovese) ; "L’amô o resta de longo ‘n figgeu"(1982) traduzione e adattamento genovese del famoso "Gallina vecchia" del fiorentino Augusto Novelli dove dà asciutto risalto – come scrive la critica – all’uomo maturo che aspira a sposare, appunto, la gallina vecchia; "Vitta co-a seuxoa" (1983), dove dà volto e voce a un vedovo in piena crisi esistenziale; "A rostie sotto a çenie" (1986), commedia che rappresenterà, nel 1995, anche il suo esordio di regista, con la figlia Alessandra in scena, la quale seguirà poi per un po’ le orme paterne, con buon successo di giovane attrice e di giovane regista; "Regîo de dinâ”(1989)” dove, assieme alla grandissima Santa Grattarola, dà vita a una coppia di astuti e comicissimi genitori; "I rattaieu" (1992), nei panni di un imprenditore che conta buone raccomandazioni a livello politico e ministeriale; "A foa do bestento" (1994) in cui veste i panni di un vecchio e accanito fumatore che si ribella agli ordini del medico della casa di riposo che ospita lui e altri vecchi ribelli; "Delitti all’aegua de reuza" (1996), un giallo comico con vaghe reminiscenze di "Arsenico e vecchi merletti"; "L’imbroggio de Arensen" (1998), commedia nella quale veste la maschera di un papà di mezza età – e un po’ oltre – che ha il forte desiderio di un nipotino che non arriva; "Semmo misci scia marcheisa" (2000), nella parte del maggiordomo che tenta di nascondere in ogni modo alla sua padrona, della quale è segretamente innamorato, le disastrate condizioni economiche in cui essa si trova; "O bàrba Gioxe" (2002) , dove, diretto dalla figlia Alessandra, offre, come scrive la critica, una delle sue più belle interpretazioni, dando umanità alla figura di un pensionato postelegrafonico moralista che si adopera con molto buon senso per mettere a posto i comportamenti non esemplari dei condomini; "Innamoase a settantanni" (2004), nelle vesti di un vecchio benestante, a suo tempo attore di buona fama, che deve farsi assistere da una vecchia badante, oggetto del suo innamoramento all’età di sedici anni. Rifiorirà l’amore e ….

La giuria per il teatro dialettale genovese GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2004 lo premierà alla memoria proprio" per la sua memorabile interpretazione nella commedia dianzi citata "Innamoase a settantanni" di Gian Carlo Migliorini. .Nell’agosto di quel 2004 infatti Pietro Scotti se ne era improvvisamente andato.

Di lì a poche ore avrebbe dovuto salire sul palco a Varese Ligure.

Per far sorridere e forse un poco commuovere il suo pubblico, come si diceva una volta, in una notte serena, appena ventilata, fresca di mare e di Appennino.

Non fu così. Era arrivato al suo capolinea.

Chissà , forse persino con un sorriso, rivivendo in un attimo la sua splendida vita.

(tratto da un articolo di Pia Bandini, Poetessa genovese, 2015)

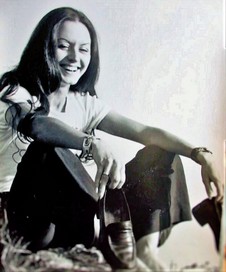

CARLA LAURO

Attrice, regista e autrice

Carla Lauro entra in punta di piedi alla Sala Carignano per assistere

Carla Lauro entra in punta di piedi alla Sala Carignano per assistere  alle prove di una commedia in dialetto genovese, e viene chiamata dal regista Gianni Orsetti per un provino al fine di sostituire una giovane attrice ( Lella Taviani) resasi indisponibile . Il lavoro è “Beniamin Profeta” di Emilio Del Maestro e nel cast sono presenti eccellenti attori quali Tullio Mayer, Mario Dighero, Aldo Ravera , Germana Venanzini. Inoltre recita anche Giancarlo Migliorini,

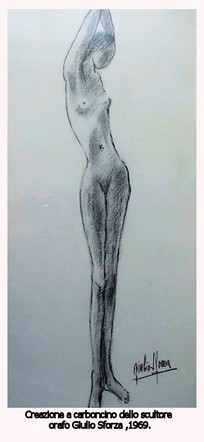

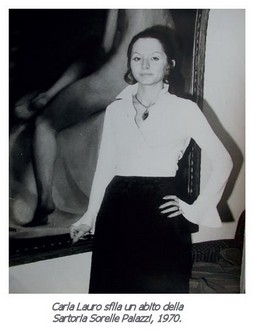

alle prove di una commedia in dialetto genovese, e viene chiamata dal regista Gianni Orsetti per un provino al fine di sostituire una giovane attrice ( Lella Taviani) resasi indisponibile . Il lavoro è “Beniamin Profeta” di Emilio Del Maestro e nel cast sono presenti eccellenti attori quali Tullio Mayer, Mario Dighero, Aldo Ravera , Germana Venanzini. Inoltre recita anche Giancarlo Migliorini, Carla Lauro giovanissima frequenta già un corso di danza e canto nella storica scuola di Piazza Ferretto ( vicinissima a Piazza Matteotti), uno di chitarra classica presso il prof. Indelicato e lavora come modella nello Studio dello scultore orafo Giulio Sforza, che ne stilizza in molte sue opere la flessuosità della figura ( vedi immagine ).

Il regista Giorgio Grassi le affida personaggi di spessore nelle commedie di Eduardo ( da lui tradotte dal napoletano in dialetto genovese esaltandone la sua espressività vocale di nativa genovese ma di estrazione ischitana.

Sempre insieme a Giorgio Grassi presenterà spettacoli folkloristici ( Genoa Folk, Feste e Rassegne a Villa Rossi di Sestri Ponente e nei quartieri cittadini ( Chiappeto di Marassi con direzione artistica di Mauro Montarese), e con la regia di Sandro Bobbio, e reciterà in Lingua negli spettacoli estivi itineranti in Lingua.

Nel frattempo si iscriverà al collocamento attori per ingaggi in fictions di produzione nazionale e coproduzioni straniere , senza abbandonare però la sfera di attrice amatoriale.

Appare nel cast della fiction “ Vento di Ponente “ degli anni 2000 e si cura del doppiaggio in altre pellicole della serie di esportazione, partecipando ai cast delle Agenzie romane tramite Franco Diogene divenuto affermato professionista nel cinema.

Come ogni attore si dedica anche alla regia e nell’anno 2018 propone alla Compagnia un lavoro di Vito Elio Petrucci, arricchendone trama e lessico.

L’attrice Tiziana Pezzo, che aveva condiviso la prima rappresentazione di “Ratelle e sciarbelle” nell’anno 1984, le reciterà di nuovo accanto.

In occasione del nostro cinquantenario di fondazione, Carla Lauro intende proporre una novità assoluta da lei composta, da rappresentare con la partecipazione corale di tutta la Compagnia.

Sempre che le circostanze lo permettano (mentre sto terminando questo libro sul nostro Pianeta imperversa una grave pandemia virale, denominata COVID 19 ).

Carla Lauro presentatrice di spettacoli

Carla Lauro nella lettura di Poesia dei Premi dei Concorsi San Fruttoso e Lauro d’oro.

MARIA RICCOBONO

Attrice, vice regista

(1940-2023)

Alla metà degli anni 1960 Laerte Ottonelli, del quale ho lungamente parlato nel libro, fonda come detto la Compagnia “ Città di Genova”, contornandosi di un affiatato gruppo di amatori del dialetto, tanto da affermarsi incontrastata per ben due anni consecutivi nella Rassegna dei teatri dialettali italiani indetta dall’Ente manifestazioni del Comune di Faenza .

Nel 1965 con la commedia “ Barudda e Pipia “di Carlo Bocca la Compagnia si aggiudica tutti i sette premi in palio , e nel 1966 con il lavoro di Pietro Valle “ o barba Gioxe” stravince sui consueti venti concorrenti, aggiudicandosene altri cinque.

Nel 1965 con la commedia “ Barudda e Pipia “di Carlo Bocca la Compagnia si aggiudica tutti i sette premi in palio , e nel 1966 con il lavoro di Pietro Valle “ o barba Gioxe” stravince sui consueti venti concorrenti, aggiudicandosene altri cinque. La fama della Compagnia si assicura le successive partecipazioni nella città di Faenza che racconto nel libro, negli anni dove da poco si è costituito il nuovo Ente teatrale, fondato proprio da Laerte Ottonelli con altri due uomini di grande talento ( Tullio Mayer e Gianni Orsetti coadiuvati da Michele Lattanzio).

Ai tempi il Comune di Genova ,nel caso con l’assessore alle attività culturali Giovanni Benvenuto, fa parte delle trasferte.

Ho fatto questa premessa per presentare meglio al lettore Maria Riccobono, allevata nel vivaio di attrici che danno lustro alla nostra città sotto la guida di Laerte Ottonelli : Fernanda Carlo, Ileana Facelli, Gilda Facelli , Claudia Grassi, Egidia Cossu, Lauretta Piccaluga, Renza Piccinino, Gilda Torre , Santa Grattarola .

Tra li attori troviamo : Ermes Bertero, G.B.Garbuggino, Romano Ghersi, Carlo Grattarola, Nino Lungo, Guerrino Razzanti, Tino Razzore. Nel 1967 Maria Riccobono è nel cast del lavoro messo in scena dalla” Città di Genova” intitolato “ l’Avaro”-

La sua bravura recitativa e “beltade” naturale ne consacreranno il gradimento del pubblico in

tutte le sue partecipazioni nei successivi lavori teatrali in seno al nostro Teatro Dialettale

Stabile della Regione Ligure.

Tanto da divenire la obbligata vice prima donna di Compagnia , quale eccellente spalla di Santa Grattarola, e al cui ritiro ne assumerà i ruoli da protagonista.

Dalla sequenza delle locandine degli spettacoli visibili in allegato A è facile incontrare il suo nome nei primi posti di ogni cast e nel seguito in prima posizione.

Ritengo credibile che Maria Riccobono sia alla pari di Santa Grattarola in termini di dedizione al palcoscenico dialettale, sempre attraverso professionalità, puntualità, convinzione. Tutte virtù, a mio avviso, ormai rare nel campo dello spettacolo in genere.

Bene chiosava chi disse che un attore professionale e uno amatoriale spesso si distinguono soltanto perché il primo ha in più del secondo un formale contratto d’ingaggio.

( Nella foto Maria Riccobono interpreta Madame Violantinn-a Ferrari nel lavoro” Sarto pe scignoa” andato in scena nel 1975 ).

ERMANNO BRUSCHINI

(1927 -1994)

Nel 1972 chi scrive queste note, già in Teatro all’epoca da due anni, “obbliga” l’amico e collega aziendale Ermanno Bruschini ad entrare in Compagnia a fianco dei noti mattatori Giorgio Grassi e Laerte Ottonelli (vedi singole schede) perché era divenuto il tempo di collocare in organico una figura di puro caratterista di grande rilievo.

Ermanno era già un bravo pittore ed uno spirito libero di artista, dotato di una auto – ironia non comune, e per onorare le tavole del palcoscenico ci mise un attimo : non ebbe bisogno di fare molta gavetta, perché connaturati aveva l’empatia con il pubblico e la piena intesa con il cast ed i suoi compagni di recitazione.

E come se non bastasse, si dedicava anche alla parte tecnica nel dietro quinte, al restauro di mobili di scena, e sempre in un clima di stile goliardico : ogni evento assumeva i migliori tratti delle frizzanti pochades della vita quotidiana.

Quindi un attore di teatro nel Teatro o come si suol dire un personaggio da commedia dell’arte.

Se è poi vero che il riso fa buon sangue, io ed altri amici di Compagnia siamo debitori con lui per averci regalato un bel po’ di salute.

I suoi personaggi erano teatralmente resi in modo perfetto: dal napoletano immigrato in Liguria del lavoro “Gh’ea ‘na votta un paise, allo strozzino Sgranfigna in “3,15,31 terno secco”, dall’aiuto maggiordomo di “ Semmo misci scia Marcheisa” al condomino macerato dal malandato piloro in “Man de velluo”, dal ribaldo avventore di taverna di “I cosciotti da scia Mancia” al fratello del capofamiglia in “Natale in casa Cupiello “( declinato In “casa Merello” nelle genovesizzazione del famoso lavoro di Eduardo da parte di Giorgio Grassi).

Altre decine di sue brillanti interpretazioni ne resero obbligato il suo lavoro in Compagnia (così come indispensabile divenne sua figlia Gabriella , onnipresente attrice e abilissima trovarobe,suggeritrice,costumista, custode dei copioni e spesso direttrice di scena).

Nel 1977 una brutta patologia, fortunatamente superata, non fermerà Ermanno nella sua passione di attore ma la sua voce subirà un sensibile danno ( in parte attenuato con l’ausilio tecnologico di un microfono senza fili).

Nel periodo bellico appena sedicenne aveva subito la deportazione in un campo di lavoro nazista, dal quale era riuscito a sopravvivere e da lì rientrare in Toscana percorrendo a piedi il tragitto.

Mai scorderò i racconti tra il tragicomico ed il grottesco sul suo periodo in Germania, perchè egli riusciva a generare il divertimento anche su eventi del tutto tragici attraverso metafore , allegorie e immagini di una commovente leggerezza poetica.

E quando imitava la parlata teutonica ( che peraltro ben conosceva) dovevi fermarti ovunque tu fossi e semplicemente ridere sino alle lacrime.

La sua generosa amicizia la perderemo nel 1994 e il mio rimorso personale è quello di non essere riuscito a correre in tempo al suo capezzale, avvisato da Gabriella, in quanto mi trovavo sull’Appennino ligure sotto un infernale temporale notturno e con l’automobile inutilizzabile.

GIORGIO CONTI

(1933-2015)

Presidente

Nel 1972 chi scrive queste note, già in Teatro all’epoca da due anni, “obbliga” l’amico e collega aziendale Ermanno Bruschini ad entrare in Compagnia a fianco dei noti mattatori Giorgio Grassi e Laerte Ottonelli (vedi singole schede) perché era divenuto il tempo di collocare in organico una figura di puro caratterista di grande rilievo.

Ermanno era già un bravo pittore ed uno spirito libero di artista, dotato di una auto – ironia non comune, e per onorare le tavole del palcoscenico ci mise un attimo : non ebbe bisogno di fare molta gavetta, perché connaturati aveva l’empatia con il pubblico e la piena intesa con il cast ed i suoi compagni di recitazione.

E come se non bastasse, si dedicava anche alla parte tecnica nel dietro quinte, al restauro di mobili di scena, e sempre in un clima di stile goliardico : ogni evento assumeva i migliori tratti delle frizzanti pochades della vita quotidiana.

Quindi un attore di teatro nel Teatro o come si suol dire un personaggio da commedia dell’arte.

Se è poi vero che il riso fa buon sangue, io ed altri amici di Compagnia siamo debitori con lui per averci regalato un bel po’ di salute.

I suoi personaggi erano teatralmente resi in modo perfetto: dal napoletano immigrato in Liguria del lavoro “Gh’ea ‘na votta un paise, allo strozzino Sgranfigna in “3,15,31 terno secco”, dall’aiuto maggiordomo di “ Semmo misci scia Marcheisa” al condomino macerato dal malandato piloro in “Man de velluo”, dal ribaldo avventore di taverna di “I cosciotti da scia Mancia” al fratello del capofamiglia in “Natale in casa Cupiello “( declinato In “casa Merello” nelle genovesizzazione del famoso lavoro di Eduardo da parte di Giorgio Grassi).

Altre decine di sue brillanti interpretazioni ne resero obbligato il suo lavoro in Compagnia (così come indispensabile divenne sua figlia Gabriella , onnipresente attrice e abilissima trovarobe,suggeritrice,costumista, custode dei copioni e spesso direttrice di scena).

Nel 1977 una brutta patologia, fortunatamente superata, non fermerà Ermanno nella sua passione di attore ma la sua voce subirà un sensibile danno ( in parte attenuato con l’ausilio tecnologico di un microfono senza fili).

Nel periodo bellico appena sedicenne aveva subito la deportazione in un campo di lavoro nazista, dal quale era riuscito a sopravvivere e da lì rientrare in Toscana percorrendo a piedi il tragitto.

Mai scorderò i racconti tra il tragicomico ed il grottesco sul suo periodo in Germania, perchè egli riusciva a generare il divertimento anche su eventi del tutto tragici attraverso metafore , allegorie e immagini di una commovente leggerezza poetica.

E quando imitava la parlata teutonica ( che peraltro ben conosceva) dovevi fermarti ovunque tu fossi e semplicemente ridere sino alle lacrime.

La sua generosa amicizia la perderemo nel 1994 e il mio rimorso personale è quello di non essere riuscito a correre in tempo al suo capezzale, avvisato da Gabriella, in quanto mi trovavo sull’Appennino ligure sotto un infernale temporale notturno e con l’automobile inutilizzabile.